الفن التشكيلي في فلسطين عبر العصور

نشر بتاريخ: 2025-05-05 الساعة: 03:44

الفن التشكيلي في فلسطين عبر العصور

لكل بلد تاريخه الحضاري والسياسي الذي يحدد وجوده في هذا العالم، ولا ينكر أحد على أن وجود أي شعب ما، أو عدم وجوده مرتبط بوجود حضارته أو عدم وجودها؛ ولهذا نلاحظ أن بعض المؤرخين يتجاهلون حضارة الكنعانيين في فلسطين بشكل مقصود؛ في إطار محو تاريخ الشعب الفلسطيني لتدعيم الذرائع الإسرائيلية وإثبات المقولة التي روجت لها إسرائيل (أرض بلا شعب لشعب بلا أرض)، ولنسبة الآثار الكنعانية القديمة إلى الحضارة الإسرائيلية القديمة المزعومة. وتماشى العديد من الباحثين خلف هذا الوهم عن قصد أو بلا قصد، فقلبوا الحقائق بشكل خدم إدعاءات الحركة الصهيونية وأهدافها.

واحتكرت الكتابات الصهيونية تاريخ كل فلسطين لليهود، إلى حد الادعاء أن اليهود هم الشعب الوحيد الذي سكن فلسطين، وإنكار تاريخ شعبنا الفلسطيني الذي تكالبت عليه قوى الاستعمار لخدمة مصالحها؛ فأصبح ضحية للمؤامرات التي حيكت بين هذه القوى والعديد من الأطراف والأنظمة التي تواطأت معها طمعًا في تحقيق مكاسب معينة، أو خوفًا من مواجهة هذه القوى.

أهمية الفن التشكيلي

إن الفن التشكيلي هو أحد مرايا الأزمنة؛ لعلاقته بالخط والرسم والنحت والحفر والعمارة، فالفن التشكيلي هو نتاج حضاري وتعبير ثقافي يقدم فقرات الحياة الإنسانية بعاداتها وتقاليدها وأساليب حياتها في مختلف الميادين، باحثاً في نفوس الآخرين عن شعور جمعي مشترك؛ وهو بهذا سجلٌّ يكتب آثار الأمم وما يميزها عن غيرها؛ ليرسم لها خصوصية تميزها عن باقي الأمم.

والفن التشكيلي لغة عالمية لها عمومية الفن وخصوصية البيئة. وهو صاحب الإنتاج الأكبر في الموروث الحضاري.

ولكل فنان عقلية خاصة جدا، وطريقة تعبير تشبه تمامًا بصمة الإصبع التي تحمل خصوصية كل فرد، يصوغها بطريقة

"لغة الشكل" التي يقرؤها البصر، وتفهمها كل الشعوب، وجميع الفئات الثقافية ومختلف الأعمار، وهذا يؤكد أن الفن التشكيلي يعد لغة عالمية يصوغها الفنان بطرق عدة كالنحت والتصوير، والتطريز، وغيرها.

الفن التشكيلي في فلسطين عبر العصور:

أولا: الفن الفلسطيني الكنعاني:

نسج الكنعانيون فنًا خاصًا بهم، مركبًا من عناصر مختلفة، مقتبسًا من الحضارات المجاورة، كحضارة بلاد الرافدين وسوريا والعالم الحيثي ومصر واليونان وقبرص؛ وقد تجلت عظمة الفنان الكنعاني في كيفية صهر وصقل هذه المقتبسات بأسلوب وطابع ذاتي خاص، جاعلاً من هذه العناصر المتباينة جداً فناً متميزاً خاصاً يعكس الوجه الحضاري للإنسان الكنعاني.

ويمكن تقسيم تاريخ الفن الكنعاني إلى عصرين:

العصر الأول: يبدأ من البدء إلى أول الألف الأول ق .م. وهذه الفترة كانت فترة محاكاة واحتضان لفنون مصر وإيجه والبلاد الأخرى.

العصر الثاني: ويشمل الألف الأول قبل الميلاد إلى آخر العصر اليوناني الروماني. وهو عصر التوليف بين ما ينقله ويتمثله الفنان الكنعاني، متجنبًا آفة التنافر بين أجزاء عناصر الحضارات المختلفة بأسلوب وطابع ذاتي خاص؛ أي إن الفنان الكنعاني يحمل في داخله عناصر الحضارات المجاورة مصهورة وممزوجة بأسلوب ذاتي خاص، متأثراً بهذه التيارات الحضارية المتنافسة؛ وهذا ما أعطى الفن الكنعاني شخصية متميزة ذات خصوصية. وقد أدى هذا التمازج دورًا رئيسيًا في صوغ الحضارة الفلسطينية؛ حيث إن الكنعانيين هم السكان الأصليين لفلسطين.

وأهم ما يميز فنون الكنعانيين هو علاقة التنافس بين الممالك الكنعانية المتحالفة حينًا والمتخاصمة حينًا آخر؛ ما أثر في رموز الفن لديهم؛ سواء في الناحية العمرانية أم النواحي الفنية الأخرى؛ فاشتهروا بفنون: التعدين، والخزف، والنسيج، والنحت، ومفاتيح المنازل الضخمة، وفن الموسيقى الذي استخدموه في طقوس عباداتهم.

1. فن النحت:

تميز فن نحت التماثيل بظهور طابعين مميزين: طابع عند فناني الجناح الشرقي ويمتاز بتجسيد الأفكار القديمة بأسلوب قديم؛ وطابع آخر عند فناني الجناح الغربي في مدينة ماري، يجسد الأفكار القديمة بأسلوب جديد يخرج عن المألوف؛ مع وجود طابع ثالث تجلى فيه فن نحت التماثيل، وهو تقليد الأسلوب المصري، إلا أن فن النحت قد أصابه الفتور فيما بعد.

2. فن النحت البارز والغائر:

كان الجناح الشرقي متمسكًا بتقاليد النحت القديمة؛ أما الجناح الغربي فكان فن النحت فيه متميزا بطابعه المحلي، وتختفي فيه التأثيرات القديمة.

3. فن نحت الختم الأسطواني:

يعد تصوير الربة "عشتار" أقوى ما يمثل الختم الكنعاني في جناحي الهلال الخصيب. وقد امتاز أسلوب النقش على الأختام الأسطوانية، باختصار الفنان لعناصر موضوعاته، لصالح المتممات التي ليست من صميم الموضوع.

وأهم الموضوعات التي نقشها الفنان الكنعاني على أختامه الاسطوانية: التوجه إلى الرب، وهو قديم عرضه الفنان الكنعاني بأسلوب محلي؛ والعناصر الزخرفيه البابلية والمصرية؛ إضافة إلى رسم أشكال قوية ظلية بارزة، ذات موضوعات متنوعة، كمصارعة الحيوانات.

كما امتاز فن الأختام الاسطوانية في العصور اللاحقة بظهور فئة امتازت بكونها ذات أشكال مفتولة قوية، وفي نقوشها تأثيرات غربية عديدة، معظمها جاء على شاكلة الأشكال المصرية، كنقش الرجال والتيجان المخروطية.

4. الأعمال المعدنية:

تميزت الأعمال المعدنية عند الكنعانيين في معظمها بالدقة والإتقان في الصنعة، والبساطة والوضوح والتجديد. وقد اتصفت هذه الصنعة أحيانًا بالتقاليد الموروثة، وبالتجديد وتداول العناصر الأجنبية.

وتعد التماثيل البرونزية والفضية أجمل ما وجد من هذه الصنعة، وبشكل خاص التي وجدت في ساحات مدينة بيلبوس وفي معبديها (معبد الرب "بعل"، والرب "رشف")؛ حيث وجدت مجموعات تماثيل ذكرية مصنوعة من البرونز المغشي بالذهب، أو المصنوعة من الفضة والرصاص.

وهذا ما يؤكد أن الحضارة الكنعانية بشقيها: (الأدبي والفني) كانت هي الأسبق في الوجود عن أية حضارة أخرى

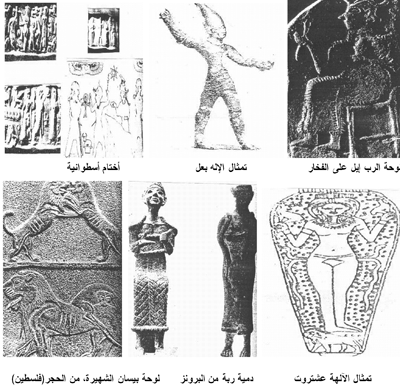

نماذج فنية تعكس الوجه الحضاري للإنسان الكنعاني القديم:

ثانياً: الفن الأيقوني المسيحي:

تفصلنا عن مجموع تراثنا الفني الأول- أكثر من ثلاثة آلاف سنة، كما تفصل بين حاضرنا وتراثنا الذي ينسب إلى الدين المسيحي- والمتمثل بالآيقونة- نحو ألفي سنة؛ وعن التراث الإسلامي العربي مئات من السنين، وذلك مرده غزو فلسطين واحتلالها وحكمها من قبل غرباء على مدى آلاف السنين؛ فانقطعت بسبب ذلك أواصر التواصل بين الطاقات الإبداعية المعاصرة على الأرض الفلسطينية، وبين ذلك التراث على مدى عصور طويلة استمرت قرابة قرنين من الزمن.

لم تكن فلسطين وحدها ضحية الغزوات واحتلال الأجنبي لها؛ بل إن ذلك شمل وعظم بلاد العرب؛ ففي أوائل القرون التاسع عشر؛ بدأت البعثات الاستكشافية الغربية تأتي للمنطقة، وتحديدا لما يعرف بالأراضي المقدسة، يصحبها الفنانون والمهندسون والمنقبون؛ بهدف دراسة الأوضاع العام، وتوثيق ملامح معالمها الفنية والطبيعية.

كان التواصل الثقافي ببين البلدان العربية والغرب أسبق من غيرها. وكانت مصر السباقة في التعرف على بعض مظاهر الثقافة الغربية، فمع غزو نابليون لمصر أواخر القرن الثامن عشر صحب الغزو مستكشفون ورسامون أيقظوا في بعض المصريين مواهبهم

كان الخديوي إسماعيل (حاكم مصر في أواسط القرن التاسع عشر) محبا لمظاهر الثقافة والغربية عاشقا لها، وتحديدا الفرنسية منها؛ فأتي بالفنانين المستشرقة ليثقوا عن طريق الرسم والتصوير معالم منطقة سوريا ولبنان وفلسطين والأردنومصر والمغرب العربي. وقد تفتحت أعين مواهب عربية أخرى ناشئة من العديد من بلداننا العربية على اللوحة والرسم والتماثيل المنجزة بالأسلوب الغربي.

وظل في الأيقونة، الذي نشأ مع انتشار المسيحية، مستمرا على مدى العصور.

وشهدت فلسطين العديد من الفنانين القساوسة والرهاب الذين هاجروا من بلادهم قاصدين مدينة القدس بدافع الإيمان والقداسة لتكملة طقوسهم الدينية في رسم الأيقونة المقدسة. وأنشأ هؤلاء الفنانون من الرهبان والقساوسة في فلسطين وفي القدس تحديدا مع فناني البعثات المستشرقين شبه مدرسة؛ متعرفت بعض المواهب الفلسطينية من خلالهم على الأدوات الفنية الغربية وأشكال التصوير الذين يقمون به.

وانتشر الفن الأيقوني المسيحي في شتى بقاع العالم، وبقي له عطاء مستمر بنهج ثابت وأسلوب واحد وأهداف محددة؛ ومن هنا تبرز عدة أنواع للفن الأيقوني المسيحي في فلسطين وهي:

1. فن العمارة: كان بناء الكنائس من أهم رموز التحرر المسيحي، وكانت "البازيليك" الرومانية أول بناء حول لكي يستعمل كمصليات، ومثال البازيليكات أقيم في القدس وبيت لحم بازيليك الميلاد (كنيسة المهد)

2. فن النحت: ظهرت النواويس المسيحية حول القرن الثاني وتطورت في بداية القرن الرابع وتحررت الايقونات ببطء من التقاليد الوثنية وحلت صورة المسيح ذي اللحية محل المسيح الهلنستي الحليق في النقوش النافرة على النواويس وتنوعت مصادر النحت الحديث حيث سيطر المفهوم العربي للفن.

3. فن التصوير الايقوني: انتعش فن التصوير الأيقوني بسرعة، بعد انتصار الكنيسة؛ فأصبحت الموضوعات الدينية تعتمد على تمثيل قصص السيد المسيح، ثم أضيف إليها قصص القديسيين الذين ظهروا في بداية القرن الخامس، ثم قصص الحج والتضحية والمعجزات.

وكان اللون الذهبي والصدفي والفضي ألوانًا جديدة ومميزة للفن الجديد الذي انتشر في فلسطين من الفنانين القساوسة والرهبان الذين هاجروا من بلادهم قاصدين مدينة القدس لتكملة طقوسهم الدينية في رسم الأيقونة المسيحية.

ثالثا: الفن الإسلامي العربي التشكيلي:

مر تراثنا الفني الإسلامي في فلسطين بعدة مراحل حتى وصل إلى مستوى راق تميز بالعظمة والثراء والبراعة التي تجلت في تكويناته الهندسية والنباتية الزخرفية، وأشكال خطوطه، في الرسوم واللوحات المخطوطات. ولم يؤثر هذا التراث في إنتاج الفن في فلسطين فقط؛ بل تعدى ذلك ليؤثر في إنتاج الكثيرين من فناني العالم. وهو فنّ عظيم بحاجة لمزيد من الدراسات العميقة كي يستوعبه المثقفون والفنانون، ولكي يصبح مصدر إلهام للجماهير العربية.

إن الفن الإسلامي لا يخص بلادا معينة أو شعبًا بعينه، فهو حضارة كاملة نتجت عن اجتماع ظروف تاريخية (الفتوحات الإسلامية في العالم، وحكم الإسلام لبلاد كثيرة، ودخول شعوب عديدة إلى هذه البلاد).

يعد الفن الإسلامي مزيجًا انصهرت في بوتقته الخبرات الفنية التي سادت مختلف البلاد إبان الفتوحات الإسلامية. وقد حافظ الفن الإسلامي على هذه الخاصية الفريدة حتى العصور الحديثة.

وقد التزم الفن الإسلامي في صناعة العديد من الحلي والعديد من المشغولات بوجهة نظر ومفهوم العقيدة الإسلامية التي تنادي بالتواضع؛ ولهذا صنعوا العديد من أعمالهم الفنية من النحاس والنسيج، وطعموها بخيوط الذهب والفضة، وزخرفوا أدوات الخزف والزجاج بالبريق المعدني، وحفروا على الخشب والعاج والعظم وعلى الحجر الأخضر والأحجار الكريمة، كما زخرفوا القطع المعدنية والآنية الفخارية والزجاج، ووضعوا الأحجار الكريمة عليها.

وقد اعتمد الفن الإسلامي في البداية على التقاليد الفنية التقليدية في بلدان العالم قبل فتحها. وفي منتصف القرن التاسع؛ وجد الفن الإسلامي طرق تعبير ذاتية طورها وصقلها بشكل راق كي تتلاءم مع التعاليم الدينية الإسلامية.

وقد دمج الفن الإسلامي في طياته بين تقاليد مختلفة، ربطتها وحدة فنية لا علاقة لها بالقومية والعرقية (أي ليست خاصة بشعب أو بعرق معين)، لا تكاد تجد مثيلا لها في التاريخ البشري، باستثناء عصر الإمبراطورية الرومانية.

الفن الإسلامي في صدر الإسلام:

إن طبيعة الحياة والظروف التي أحاطت بعصر النبي وعصر الخلفاء الراشدين لم تهيئ للمجتمع الإسلامي حينئذ أن يكون مرتعاً خصباً لفن يترعرع بينهم ويتطبع بطابعهم؛ فقد كان المجتمع الإسلامي في صدر الإسلام يتميز بالبساطة والتقشف والبعد عن الترف بكل مظاهره، ويظهر ذلك واضحا في المساجد الأولى التي أنشئت في المدينة والكوفة والبصرة والفسطاط.

وقد استمر الفنان المسلم في صدر الإسلام في استعمال الزخارف التي كانت سائدة في العصور التي سبقت الإسلام، مع ملاءمتها للعقيدة الإسلامية وللذوق المحلي.

العصر الأموي:

يلاحظ أن العصر الأموي هو الفترة التي ظهرت فيها أولى المدارس الفنية الإسلامية التي عرفت بالمدرسة الأموية. ويعد الفن الأموي فنا مركبا استمد عناصره المختلفة من الفنون الرومانية والبيزنطية والفارسية والساسانية والهيلينستية ولم يأخذوا هذه الفنون كما هي بل حوروا في بعضها وأضافوا إليها ما يتفق مع ثقافتهم؛ فبعد أن اتسعت في العصر الأموي رقعة الفتوحات الإسلامية، وامتدت الدولة الإسلامية واتسع نطاقها واختلط العرب بأمم وحضارات أخرى تأثر المسلمون بهذه الأمم كما أثروا بهم.

وكانت السيادة الفنية في عصر الأمويين للبيزنطيين والسوريين وغيرهم من رجال الفن والصناعة الذين أخذ عنهم العرب الفاتحون العديد من الخبرات والمهارات الفنية، وصهرها في بوتقة واحدة، وصاغ منها الطراز الفني الأموي الرائع، الذي تميز بتعدد عناصره الزخرفية التي ورثها عن الأمم المفتوحة؛ فبينما ورث الدقة في رسم الزخارف النباتية والحيوانية وأشكال الطبيعة وفنون العمارة من الفنون البيزنطية، نجد أن تأثير الفن الساساني يتمثل في الأشكال الدائرية الهندسية وبعض الموضوعات الزخرفية الأخرى، كرسم الحيوانين المتقابلين أو المتدابرين تفصلهما شجرة الحياة المقدسة أو شجرة الخلد.

ومما أثرى الفن الأموي؛ استخدام الفنانين الأمويين الكثير من الزخارف المعمارية التي كانت معروفة في سورية قبل الإسلام؛ فكسيت الجدران والأرضيات بالفسيفساء؛ إضافة إلى ظهور عنصر معماري زخرفي جديد لم يكن معروفًا من قبل في سورية، وهو تحلية الجدران بالزخارف الجصية.

ومن الأساليب والعناصر الفنية الأموية:

استخدام زخارف الفسيفساء، التي تتلخص في صف وتثبيت مكعبات الزجاج الملون والشفاف وقطع الحجر الأبيض والأسود فوق طبقة الجص التي تغطي سطح الجدار لتكوين موضوعات زخرفية أو حيوانية أو نباتية. وكان هذا الأسلوب مستخدمًا في العصر الإغريقي الروماني، كما استخدمت الفسيفساء الزجاجية في زخرفة الجدران في العصر البيزنطي.

وتعد زخارف قبة الصخرة أول وأقدم محاولة ظهرت في العصر الإسلامي لهذا النوع من الفن الزخرفي المعماري. وتغطي جدران المسجد عناصر زخرفية نباتية كثيرة كأشجار النخيل والصنوبر والعنب والرمان ووحدات الأهلة والنجوم.

فأغلب التعبيرات الفنية التي وجدت في زخارف قبة الصخرة كانت مقتبسة من الفنون الإغريقية والبيزنطية مع عناصر الفن الهيلنستي والساساني.

- ويتضح تأثر الجامع الأموي بالفن الهيلنستي حيث نلاحظ أن قوام هذه الزخرفة عبارة عن مناظر طبيعية وتوجد أيضا زخارف من وحدات نبات الأكانتاس.

- ويتضح تأثير الفن الساساني في الفن الأموي في العناصر الحيوانية الموجودة في زخارف فسيفساء قصر هشام بالمفجر، حيث تذكرنا وحدة الأسد المنقض على فريسته بنظائره في الفن الساساني.

الزخارف الجصية والنحت على الحجر:

استخدم الفنان الأموي الجص البارز المنقوش، على نطاق واسع في زخرفة القصور، مثل: قصور "خربة المفجر" الذي يحتوي على عناصر آدمية وحيوانية إلى جانب الزخارف الهندسية والنباتية، كما إن من أجمل أمثلة النقش على الحجر واجهة "قصر المشتى"، التي نقلت الواجهة الحجرية منها إلى متحف الدولة في برلين. وتنحصر زخارف هذه الواجهة في إطار أفقي ممتد بطول الواجهة الرئيسية. وقد قسم سطح الإطار إلى أربعين مثلثًا بواسطة شريط متعرج ذي زاويا حادة: عشرون مثلثا قاعدتها من أسفل، وعشرون مثلثا في وضع عكسي؛ ويتوسط هذه المثلثات زخارف منحوته على شكل وردة كبيرة يزخرفها نقوش قوامها مراوح نخيلية وأزهار اللوتس.

ويمكن تقسيم زخارف الواجهة إلى مجموعتين: الأولى تشمل زخارف الجهة التي تقع على يسار المدخل وتضم صور حيوانات طبيعية وخرافية وأوان تخرج منها فروع نباتية، كما تظهر طيور بين سيقان نباتات العنب، أما المجموعة الثانية التي توجد على يمين المدخل فلا نجد بها رسوم كائنات حية. كما أن تفريعات سيقان العنب الموجودة بها منقوشة بطريقة مجردة.

وأول من استخدم المراوح النخيلية وأنصافها، هم الساسانيون، ولقد اقتبس المسلمون هذه المراوح بدون تطوير في أول الأمر ولكنهم حوروا فيها تدريجيا فيما بعد مما نتج عنه ظهور وحدة زخرفية مبتكرة إسلامية الطابع.

أما استخدام وحدات الحيوانات المجنحة فهو أسلوب فارسي لم يعرف من قبل في سوريا.

ومن الزخارف الإسلامية المبتكرة التي أدخلها الأمويون زخارف كتابية منقوشة على تاج عمود وجد في بركة قصر الموقر عام 1954م. ويوجد بالنص اسم" عبدالله يزيد" أمير المؤمنين.

التصوير الجداري:

مارس الفنان المسلم نوعين من التصوير: التصوير الجداري، وتصوير المخطوطات. ويتصل التصوير الجداري اتصالا وثيقا بالزخارف المعمارية؛ فهو عبارة عن تصاوير ترسم على الجدران بالألوان المائية. ولقد اقتصرت زخارفه عادة على الموضوعات التي عرفت في بلاد الشرق الأوسط قبل الإسلام، مثل: تمجيد الملوك أو مناظر الصيد والطرب .... الخ، كما استخدمت زخارف الأشكال النباتية والطيور، وتصوير المخطوطات هو عبارة عن تزيين المخطوطات والكتب التاريخية والعلمية ببعض الصور التوضيحية الملونة. وقد برع الفنانون المسلمون في جميع البلاد الإسلامية في رسم الصور التوضيحية.

وقد استخدم الأمويون أساليب كثيرة لرصف أرضية مبانيهم؛ ففي الأماكن المفتوحة كانت تغطى بالبلاط الحجري؛ وفي غرفة النوم استخدموا قطع الحجارة المخلوطة بالجير والرماد؛ أما بقية الحجرات فكسيت بالفسيفساء.

الفنون الصغيرة:

الحفر على الخشب:

احتفظت صناعة النحت على الخشب في العصر الأموي بالأساليب الفنية التي كانت معروفة من قبل في سورية، لاسيما الهيلنية والساسانية؛ وأحسن مثال على ذلك ألواح الخشب في المسجد الأقصى، وتضم زخارف حشوات هذه الألواح، وحدات من أوراق الأكانتاس وتفريعات العنب. كما نرى أشكال السلال التي تخرج منها الفروع النباتية.

المعادن:

لم يعثر على الكثير من القطع المعدنية التي يمكن نسبتها إلى العصر الأموي. ومن القطع القليلة التي تأكد بصفة قاطعة نسبتها إلى ذلك العصر عدد من الأباريق البرونزية موزعة على المتاحف العالمية. ويتميز هذا الإبريق بجسم كروي ورقبة اسطوانية ومقبض طويل، أما صنبوره فمشكّل في صورة ديك يصيح. وتزخرف جسم الإبريق نقوش محفورة قوامها دوائر بداخلها وريدات. كما أن نهاية رقبته تزينها زخارف مفرغة من أشجار النخيل؛ ويزين المقبض زخارف منقوشة بتفريعات نباتية وثمار الرمان. ويلاحظ على شكل هذا الإناء تأثره بالفن الساساني.

عمارة المساجد:

تطورت عمارة المساجد تطورا كبيرا في عهد الأمويين؛ بعد مشاهدتهم العمران المسيحي في بلاد الشام. وقد ظهر هذا التغير في فترة حكم الخليفة "عبدالملك" وازدهر في عهد خلفه"الوليد بن عبدالملك" وتظهر من تلك الفترة مساجد فخمة لا تزال قائمة حتى الآن أهمها: "قبة الصخرة"، و"المسجد الأقصى"، و"المسجد الأموي" بدمشق.

مسجد قبة الصخرة:

شيد في عهد "عبد الملك بن مروان" في عام72هـ. وجدد عام164هـ. وهو يتميز بتصميم فريد لم يعرف من قبل في عمارة المساجد الإسلامية، ولم يتكرر ظهوره مرة ثانية.

تخطيط لقبة الصخرة:

ويمتاز هذا المسجد بجمال وفخامة زخارفه. ويتكون هذا المسجد من بناء من الحجر مثمن الأضلاع، ويقع بكل ضلع من أضلاعه الخارجية عقود مدببة تعلوها نوافذ، ويتوسط الأضلاع المقابلة للجهات الأربع الأصلية من المثمن أربعة أبواب. ويكسو الجزء الأسفل من الجدران الخارجية ألواح من الرخام، أما الجزء الأعلى فكان مغطى بطبقة من الفسيفساء أزيلت في العصر العثماني واستبدل بها لوحات من القيشاني.

ويتوسط المبنى الصخرة المقدسة التي عرج من فوقها النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) إلى السماء ليلة الإسراء والمعراج. وتحيط بهذه الصخرة دائرة من الدعائم والأعمدة، ويبلغ عدد الدعائم أربعا، ويقع بين كل دعامتين ثلاثة أعمدة. وتحمل هذه الدعائم واجهة اسطوانية مغطاة من الداخل بالفسيفساء قوام زخارفها فروع نباتية. ويوجد بهذه الأسطوانة ست عشرة نافذة مزخرفة بالقيشاني من الخارج، وزخارف جصية بها زجاج ملون من الداخل. وترتكز على هذه الأسطوانة قبة خشبية مزدوجة الكسوة، من الخارج مغطاة بطبقة من ألواح الرصاص، وفي داخل القبة كتابة كوفية كتبت بماء الذهب على أرضية زرقاء؛ ويفصل جدار المثمن الخارجي عن الجزء الدائري مثمن أوسط يتكون من دعائم يكسوها الرخام وستة عشر عمودا رخاميا ذات تيجان مختلفة الطراز. ويعلو هذه الدعائم والأعمدة عقود زينت جدرانها بطبقة من الفسيفساء، قوام زخارفها عناصر نباتية. ولقد نتج عن تشييد هذا المثمن الداخلي وجود رواقين داخلي وخارجي. ويغطي هذين الرواقين سقف من الخشب مزدوج الكسوة؛ فمن الخارج ألواح من الرصاص، ومن الداخل ألواح خشبية منقوشة. ويوجد بقبة الصخرة محراب أملس غير مجوف ينسب إلى عبد الملك، ومحراب آخر يعرف باسم "قبلة الأنبياء".

تصميم هذا المسجد يعتمد على رسم دائرة داخل مثمن، وهو ابتكار جديد ظهر في تصميم المساجد الإسلامية. ويظهر من دراسة هذا التصميم تأثر العمارة في فجر الإسلام بالأساليب الفنية التي كانت سائدة في بلاد الشام قبل دخول العرب إليها؛ فتصميم المسجد مقتبس من تصميم بعض الكنائس التي كانت موجودة ببلاد الشام وإن اختلفت عنها في التفصيل.

العصر العباسي:

تعتبر الفترة التي حكم فيها العباسيون من أبرز فترات التجديد في مجال الفن الإسلامي؛ فقد ظهرت تغيرات جوهرية في أساليبه، كاستعمال الآجر بدلا من الحجر، والأكتاف بدلا من الأعمدة، وفضلت الزخارف الجبصية على الحجرية، واستعمل التخطيط المستطيل. وقد اشتهر الفن العباسي في العراق أكثر من غيرها من البلاد.

وازدهر فن العمارة الإسلامية في الفترة العباسية. وقد تجلى هذا على وجه الخصوص في العاصمة العباسية العظيمة، بغداد، التي أسسها عام 762 الخليفة المنصور، ومدن مركزية أخرى.

الفن في العصر العثماني:

أبدى العثمانيون عناية فائقة بتطوير مدينة القدس، ابتداء بالتعميرات الضخمة التي أنجزها السلطان سليمان القانوني، وانتهاء بالمباني التي شُيدت في عصر السلطان عبد الحميد الثاني. ورغم محاولات بعض المؤرخين طمس هذه الحقيقة فإنّ تلك المنشآت ما زالت قائمة حتى اليوم.

إن أقدم معلم تاريخي في القدس الشريف هو أسوار المدينة التاريخية التي بناها السلطان سليمان القانوني عام (1526م)؛ وبلغ طول السور، الذي ما زال موجودا إلى الآن، ميلين، بارتفاع قرابة أربعين قدما. وأحاط المدينة إحاطة تامة، وكان به أربعة وثلاثون برجا وسبع بوابات.

ومن آثار العثمانيين الفنية الأوقاف والمؤسسات الخيرية التي بنيت في أماكن متعددة من القدس، وأبرزها الوقف الخيري "خاصكي سلطان" أو "التكية". وهي من أعظم المؤسسات الخيرية في القدس، والتي قامت بإنشائها زوجة السلطان سليمان القانوني؛ حيث تقع على طريق الواد، في الزقاق الممتد بين خان الزيت وعقبة التكية. وما زالت هذه التكية تقدم الطعام لفقراء القدس والمحتاجين حتى يومنا هذا.

وأنفق سليمان القانوني أيضا مبالغ كبيرة في نظام المياه بالمدينة؛ فبنيت ست نافورات جميلة، وشقت القنوات والبحيرات، وتم تجديد بحيرة السلطان جنوب غربي المدينة وأصلحت قنواتها. وشهدت المدينة ازدهارا جديدا حيث تم تطوير الأسواق وتوسيعها.

لم يهمل السلطان سليمان الحرم فقد رممه بالفسيفساء، خاصة الجزء الأعلى من الحائط الخارجي لقبة الصخرة، وغلف الجزء الأسفل بالرخام؛ كما تمت تغطية قبة السلسلة بزخارف جميلة.

كما بنى سليمان القانوني نافورة بديعة للوضوء في الفناء الأمامي للمسجد الأقصى. وأنشأت زوجة السلطان القانوني مجمعا كبيرا يشمل مسجدًا ورباطًا ومدرسةً وخانًا ومطبخًا يخدم طلبة العلم والمتصوفين والفقراء، ويقدم لهم وجبات طعام مجانية.

وقد تم إعادة ترميم قبة الصخرة في عهد السلطان محمد الثالث والسلطان أحمد الأول والسلطان مصطفى الأول. وأصدر السلاطين فرمانات عديدة خاصة بالأماكن المقدسة. وكان الباشاوات ملزمين بحفظ النظام في منطقة الحرم والتأكد من سلامة الأماكن الدينية ونظافتها. وكانت الوقف تستغل في عائدات أعمال الصيانة وكانت الحكومة أيضا على استعداد لاقتسام النفقات إذا استدعى الأمر. وظلت المدينة في القرن السابع عشر تستحوذ على الإعجاب.

وقد نصّبت الدولة العثمانية على القدس حكامًا من أهلها مما زاد في الاهتمام بتعميرها وترميم ما تلف من مساجدها وخاصة المسجد الأقصى.

الفن في فلسطين في العهد الذهبي (سليمان القانوني):

ما أن اعتلى السلطان سليمان القانوني (1520-1566م) عرش السلطنة العثمانية حتى أبدى تفوقاً ملحوظاً في ميادين البناء والتشييد، بنفس القدر من المهارة في ميادين سن القوانين؛ فأغدق من غنائمه على الحرمين الشريفين والقدس الشريف الشيء الكثير؛ فغطى الجدران الخارجية لجامع قُبَّة الصخرة من جديد بالبلاطات الخزفية الفاخرة بدلاً من الموزاييك الذي كان يحتاج إلى الترميم من حين لآخر. وقد أضفت هذه التغيطة الخزفية الزرقاء بدلاً من الخليط بين الأخضر والأصفر على الجامع رونقاً وبهاء استمر قرونًا عديدة؛ كما كسا القسم الأسفل من الجدران بالرخام بدلاً من الموزاييك أيضاً؛ وأحاط المبنى من أعلى بحزام من الخزف الأزرق الغامق الذي تتخلله كتابات بالحروف البيضاء؛ وأمر بتركيب زجاج ملوَّن على النوافذ التي استقرت داخل تجاويف من الجبس والجص الأبيض الناصع؛ كما أمر بترميم كل أسوار المدينة، وأعطاها الشكل الذي ما زال هو السائد حتى العهد القريب.

وقد كانت كنيسة مرقد عيسى عليه السلام تخلو من الأجراس حتى سنة 952هـ - 1545م؛ فأمر السلطان سليمان بأن تُعلق بها الأجراس. وفي سنة 963هـ - 1555م؛ كان هناك بناء صغير فوق الضريح في القسم الدائري من كنيسة القيامة؛ فأمر بإقامة مبنى آخر منتظم ويليق بالمقام بدلاً من القديم.

وكانت الكنيسة مقسمة فيما بين المذاهب المسيحية التي لم تكن على اتفاق أو وفاق فيما بينها؛ وكانت هذه التقسيمات تحول دون إجراء الترميمات والدعامات اللازمة التي تمكن من إقامة برج للأجراس فوق قبة المبنى. ولم يتم ذلك إلا سنة 1132هـ - 1719م. وبأمر من الحكومة تم الحفاظ على الرسوم والأشكال والطرز الموجودة على ما هي عليه أثناء أعمال بناء البرج والترميمات اللازمة. وخوفاً من التشويه تم صرف النظر عن التجديدات التي كانت ستجرى في كنيسة القيامة. وفي سنة 1223هـ - 1808م اندلع حريق في الكنيسة الأرمنية مما أدى إلى تخريب القسم الغربي من الكنيسة بالكامل. وتمت الموافقة على أن يقوم الأرمن بأنفسهم بأعمال الترميم والتجديد اللازم. وقد أصدر السلطان محمود الثاني (1808 - 1839م) فرماناً للأرمن بهذا الصدد. وطبقاً لكتابات موجودة، فقد تم تجديد التذهيب الموجود في جامع قبة الصخرة، وأمر السلطان بترميم الجامع من الخارج. ولولا الخلافات المذهبية بين الطوائف المسيحية لتم تجديد كنيسة مرقـد عيسى، ولتم إزالة المباني العشوائية، ولجددت الزخارف التي على جدرانها منذ أمد بعيد، ولأمكن استخدام الأجزاء المتبقية وأعيدت الكنيسة إلى ما كانت عليه أثناء الحروب الصليبية.

الفن في فلسطين في القرن العشرين

فترة ما قبل النكبة (1948)

استفاق الشعب العربي الفلسطيني منذ نهاية القرن التاسع عشر على سيل من المؤامرات التي تنال من وجوده التاريخي كأرض وشعب وهويّة وانتماء وذاكرة؛ ما جعل الشعب العربي الفلسطيني يدخل في مرحلة القلق وحالة انعدام الوزن وعدم الاستقرار، والقدرة في مزاولة حياته كباقي الدول العربية والشعوب، فقد كانت المقاومة ميدانه وشغله الشاغل في كف الأذى والعدوان المُحيق بأراضيهم ووطنهم، وأمست حياتهم مرهونة بهذا الكابوس الجاثم فوق الصدور؛ فلم يستطع هذا الشعب ممارسة نشاطاته وفنونه كباقي الشعوب.

خزف حنا مسمار

وبقي الفن التشكيلي في حالة غياب مُطبق وشبه معدوم، محصورًا بالطبقات الميسورة وبأفراد اتخذوا من الفن وسيلة لكسب قوتهم، لاسيما في منطقة القدس، لما لها من خصوصية دينية، ولما جسده الرسم الكنسي، (فن الأيقونة) من أهمية ووفرة؛ بينما احتلت مواضيع الطبيعة الخلوية المُمجدة للجمال الواقعي، والتشخيصية، والفنون التطبيقية، والخط العربي، المرتبة الثانية.

خزف عبد الله عجينة

شكلت سنوات الربع الأول من القرن العشرين بداية لتأريخ وجود حركة فنية تشكيلية، مولدة من خاصرة النزعات المركزية الغربية الأوربية بالفن في سياقاته الأكاديمية والحرفية، تدخل في واحة الحدث الاجتماعي والسياسي من خلال وسائط التعبير المُتاحة والمندمجة بالهم الفلسطيني، والمعبرة عن واقع حاله في نصوص بصرية حافلة بالاتجاهات الواقعية والتعبيرية ذات الأنفاس السياحية والتسويقية، حافلة بالمواضيع الدينية والمناظر الخلوية والطبيعة الصامتة؛ كنوع من أنواع إثارة اهتمام وعيون وجيوب الحجاج المسيحيين على وجه الخصوص.

فنون ولوحات وخزفيات خارجة من عقال المواهب الفنية الفلسطينية الفطرية، والمحكومة بالدربة والتجربة الذاتية وآليات الجذب المادي النفعي.

ساعد التواجد الأوربي الغربي في فلسطين تحت مظلة (الاستشراق) والبعثات الدينية المسيحية على تأسيس القواعد المادية الأولى لرعاية واحتضان المواهب الفنية من أبناء الشعب الفلسطيني، حيث كانت الأديرة والكنائس بمثابة مؤسسات اجتماعية خدمية وتربوية. مما ساعد على التحاق بعضهم للدراسة في المعاهد وكليات الفنون الجميلة التشكيلية في أوربا.

يُعد الرسامين (الصايغ – توفيق جوهرية- داود زلاطيمو ) من الطلائع الريادية الأولى لولادة فن تشكيلي فلسطيني مُتصل بالنزعة السياحية والجمالية، ومرهوناً برغبات الجمهور وحاجاته. وكثيرة هي قوافل الأسماء الفنية التشكيلية الفلسطينية التي وجدت في المنح التعليمية المُقدَّمة من سلطات الانتداب الإنكليزي والبعثات الأوربية التبشيرية فرصاً مناسبة لدراسة الفنون وفق أصولها المدرسية الأكاديمية المعروفة، ومن الفنانين الفلسطينيين:

الفنان حنا سعيد حاج مسمار، المولود في مدينة الناصرة عام 1898، الذي التحق بالمدرسة الألمانية التي وجد في أحضانها ميله لتعلم فن الخزف كأول دارس أكاديمي في ألمانيا، ليفتح بعد تخرجه عام 1925 محترفا لإنتاج القطع الخزفية ذات اللمسات النفعية التراثية، وبعد النكبة اتجهت أعماله لتصوير واقع المعاناة الفلسطينية في أعمال نحت نصبية.

الفنان فضّول عودة المولود في مدينة الناصرة عام 1906، الذي سنحت له الفرصة لمتابعة الدراسة في إيطاليا وحصوله على الإجازة الجامعية في ميادين الرسم والتصوير، وليعود لفلسطين ومزاولة مهنة تدريس التربية الفنية، وليستقر به المطاف بعد النكبة والنزوح إلى لبنان ومتابعة عمله كرسام ومدرس.

الفنان جمال بدران، المولود في مدينة حيفا عام 1909، الذي يعدّ أول الدارسين في "مدرسة الفنون والزخارف" بمدينة القاهرة، ليتخرج عام 1927 ويعمل مدرساً في الكلية العربية والمدرسة الرشيدية بمدينة القدس. وبعد النكبة غادر إلى سوريا وعاش بمدينة دمشق لمزاولة عمله كمدرس للفنون في دار المعلمين، وقد كان له أكبر الأثر في كشف المواهب الفنية من الذين تتلمذوا على يديه في فلسطين، ونذكر منهم أخوته" عبد الرزاق، خيري".

محمد وفا الدجاني، المولود في مدينة القدس عام 1914، والمُتخرج من مدرسة الفنون التطبيقية في القاهرة من قسم التصميم الداخلي والنحت عام 1936، ليعمل مدرساً للتربية الفنية في الكلية العربية والمدرسة الرشيدية والعمرية بالقدس. كان مغرم بإنتاج المُجسمات الفنية المكرسة لفلسطين ومدنها الرئيسة، بعد نكبة فلسطين عام 1948 غادر إلى سورية واستقر بدمشق وعمل في المديرية العامة للآثار والمتاحف السورية، وافته المنية عام 1982.

جبرا إبراهيم جبرا، المولود في مدينة بيت لحم عام 1920. درس المرحلة الابتدائية في مدرسة طائفة السريان، ثم في مدرسة بيت لحم الوطنية، فالمدرسة الرشيدية في القدس التي أباحت له التعرف على "الأستاذة" الكبار من أمثال إبراهيم طوقان واسحق موسى الحسيني وأبى سلمى (عبد الكريم الكرمي) ومحمد خورشيد (العدناني)، ثم التحق بالكلية العربية في القدس. مكنته تلك الفترة من إتقان اللغة العربية والإنجليزية إضافة للسريانية. بعد دراسته في جامعة كمبريدج وهارفارد توجه إلى العراق لتدريس الأدب الإنجليزي. أنشأ مع الفنان العراقي " جواد سليم "جماعة بغداد للفن الحديث" عام 1951، مُتخذاً من الكتابة النقدية في الأدب والفن التشكيلي وإنتاج اللوحات الفنية المُعبرة عن قضيته الفلسطينية مجالاً حيوياً ليومياته المهنية والأكاديمية، وافته المنية في نهايات العام 1994 تاركاً زهاء خمسة وستين كتاباً بين مؤلف ومترجم.

ومن الأسماء الفنية التي ظهرت إبان الثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936 وعقبها: فيصل الطاهر، وخليل بدوية، المولودان في مدينة يافا، واللذان ارتقيا شهداء على مذبح الحرية؛ ونجاتي الأمام الحسيني، وداود الجاعوني المولود في مدينة القدس عام 1916 ، والذي درس في الأزهر لمدة عام ثم تعلم الرسم والخط والزخرفة بمدرسة الفنون التطبيقية بالقاهرة عام 1938، وعمل مدرساً للرسم والخط والزخرفة في مدارس القدس والمجدل حتى عام 1948 حيث انتقل لمدينة غزة ثم الكويت لوحاته مسكونة بجماليات الخط العربي؛ وشريف الخضرا المولود بمدينة صفد عام 1917 والمُتخرج من مدرسة الصناعات الزخرفية عام 1938 وفن التصوير الملون في معهد "ليوناردو دافننشي في القاهرة. وبعد النكبة ارتحل إلى دمشق وعمل مدرساً للتربية الفنية حتى وفاته؛ وفاطمة المحب المولودة في مدينة أريحا عام 1920 مولعة بالرسم والفنون رسمت صورة شخصية للملك فاروق مكنتها من متابعة دراسة الفنون في المعهد العالي لمعلمات التربية الفنية على نفقة الملك كأول دراسة فلسطينية في هذا الميدان ولتتخرج عام 1942، وتعمل في مجال التربية الفنية في فلسطين والأردن؛ وداود زلاطيمو المولود في مدينة القدس عام 1906 الذي دخل ميدان الفن من باب الهواية والدراسة الذاتية والتحاقه بالدورات الفنية التي تقوم بها إدارة المعارف والفنون ما بين 1930 – 1936 والعمل كمدرس للفنون في خان يونس حتى عام 1948 ومن طلابه المميزين الفنان (إسماعيل شموط)، لوحاته تشخيصية مُخلدة للتاريخ العربي ورموزه وأبطاله عبر العصور.

وتطول قائمة الأسماء الفنية التي ساهمت برسم معالم إضاءة فنية ومهنية لمراحل مهمة في حياة الشعب الفلسطيني قبل حدوث النكبة وبعدها، نذكر منهم على سبيل المثال: أديب الزعيم، وحربي حب رمان، وجواد بدران، وعبد البديع صبح، وبشير شمّا، وممدوح الخياط، ومنير سق الله، وعبد القادر وفائي، وجورج فاخوري، وعبد الرزاق اليحيى، ومحمد الشاعر، وعبد الله عجينة، وروبير مكي، وجوزيف مارون، وصوفيا حلبي، وجبران خليل سعد، الذين ألفوا جوقة الفن المعبرة عن روح الهواية والموهبة المستديمة عِبر قنوات التعلم والمعرفة، وأكثرهم عمل في ميادين تعليم وتدريس التربية الفنية في المناطق التي عاشوا فيها، لاسيما عقب نكبة فلسطين عام 1948؛ حيث كانت المواضيع متصلة باستحضار الرموز والمعاني ورسم جماليات المكان الفلسطيني وذاكرته الوجودية.

يجمع اغلب الدارسين على أن الفن التشكيلي الفلسطيني، حسب المفهوم والمصطلح الحديث للفن التشكيلي، لم يظهر إلا بعد عام 1948؛ ذلك أن المفاهيم والقيم والمعارف السائدة في فلسطين قبل الحرب العالمية الأولى، لم تخرج عن طبيعة العلاقات الاجتماعية القائمة على الإنتاج الزراعي والمحكومة بواقع قبلي إقطاعي؛ فكانت النظرة العامة للفن التشكيلي تقع في دائرة المنع والكراهية بتأثير من سيطرة فكرة "تحريم التصوير".

وقد اقتصرت أشكال التعبير الفني خلال هذه المرحلة على الفنون التطبيقية، مثل: تزيين السلاح وأدوات الزراعة، والتطريز، والسيراميك ،والمصدفات، ومجدلات القش والبوص.

وكانت أشكال أخرى تفلت من حصار المنع والكراهية، مثل نقوش حجارة مداخل البيوت، وبعض التكوينات التي كانت ترسم على المداخل والجدران بمناسبة العودة من الحج، والزخارف المتكررة المرسومة على جدران غرف بعض أغنياء الفلاحين، فضلا عن أعمال الخط العربي ورسوم الأيقونات المسيحية وزخرفة أغلفة الكتب الدينية والمصاحف (التذهيب).

وفي أعقاب انتهاء الحرب العالمية الأولى بانهيار الإمبراطورية العثمانية؛ اقتسم الحلفاء الأوروبيون في مؤتمر سان ريمو ( 19- 24 حزيران / يونيو 1920) التركة العثمانية، وانتدبت بريطانيا لإدارة شؤون فلسطين، فشكلت حكومة الانتداب البريطاني على فلسطين.

عمدت بريطانيا إلى وضع نظامين للتعليم في فلسطين: أحدهما للعرب، والثاني لليهود. وقد أثر جهاز التعليم الحكومي الذي كان يرأسه مدير بريطاني على النظام التعليمي المخصص للعرب، وأعطى لليهود حق الإشراف الكامل بأنفسهم على نظامهم بإشراف المجلس الملي اليهودي قاعاد ليئومي.

تعمدت حكومة الانتداب أن يخلو المنهاج العربي للتعليم من كل ما من شأنه أن يدعم أو يطور الوجدان العربي الفلسطيني. وعلى العكس من ذلك؛ سعت المناهج الصهيونية إلى تدعيم وجدان صهيوني مرتبط بفلسطين. وعلى هذا الأساس خلت المناهج العربية من مساقات الأعمال الإبداعية ومنها: الفن التشكيلي، والمسرح، والموسيقى، والغناء، والكتبات. وأصبح مفهوم "الثقافة" مقتصرًا على التعلmat